【比較表】特定技能と技能実習の11個の違いを解説

特定技能 2023.10.24

企業が外国人雇用をするときの方法として、技能実習や特定技能の活用が考えられます。技能実習と特定技能は似たような制度として混同されることもありますが、両者には明確な違いがあります。

さらに技能実習生制度は今後廃止になる可能性があり、2023年秋に有識者会議が最終報告を政府に提出し、早ければ2024年の通常国会に関連法案が提出される可能性があります。

本記事では技能実習と特定技能の違いや特徴についてご説明いたします。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

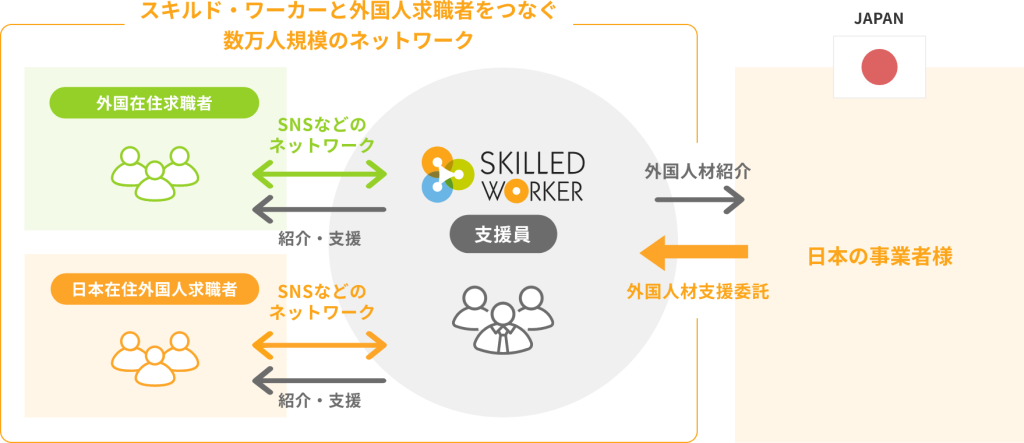

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

【比較表】特定技能と技能実習の11の違い

特定技能や技能実習はいずれも、外国人が日本に滞在するためのビザの一種です。日本で実習や勤務を行うという条件で日本への渡航や滞在が許可されます。

特定技能と技能実習は混同されやすいですが、11個の項目において違いがあります。分かりやすく比較表にしてまとめました。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

1.制度の目的 |

培われた技能やスキル、知識などを母国に持ち帰ってもらうこと |

日本国内における人手不足解消のための人材確保 |

|

2.法的根拠や定義 |

「技能実習法」 |

「出入国管理及び難民認定法」 |

|

3.在留期間 |

1号:1年 |

特定技能1号:通算5年 |

|

4.受け入れ方法 |

・監理団体(非営利の協同組合や商工会)からの紹介 |

・自社で求人を出す |

|

5.受け入れ職種 |

88職種161作業 |

14業種 |

|

6.対応可能な作業内容 |

専門性の高いもののみ |

メインの業務と付帯する業務(単純作業可) |

|

7.人材の技能レベル |

問わない |

特定技能試験・日本語試験に合格している |

|

8.転職の可否 |

可 |

同一職種のみ可 |

|

9.受け入れ可能人数 |

1号:常勤職員の総数 |

無制限 |

|

10.家族帯同の可否 |

不可 |

2号のみ一部可 |

|

11.行政手続き |

・法務大臣による在留資格審査 |

・法務大臣による在留資格審査 |

それぞれについて詳しく解説します。

1.制度の目的が異なる

特定技能と技能実習はそれぞれ異なる目的を持っています。

技能実習制度は、日本で実習を行うことによって培われた技能やスキル、知識などを母国に持ち帰ってもらうことを目的としています。

技能実習生として来日するのは主に開発途上地域の若年層です。技能実習生は多くの場合、母国では習得困難な業務の技能や知識を学べるような業務を選んで来日し、実習を行います。技能実習で得たものを発展途上地域に持ち帰ることで経済発展につなげられる人材づくりに寄与するという、いわば国際協力の推進を目指しています。

特定技能制度はこれとは異なり、日本国内における人手不足解消のための人材確保を主目的としています。特定技能制度の対象となる、人手不足が特に深刻化している14の分野は特定産業分野と呼ばれます。

特定技能制度を活用する際には、外国人労働者に対して業務レベルをチェックする試験や日本語の試験が課せられます。特定技能制度での雇用には、現場で即戦力として活躍できるだけの知識やスキルが備わっている人材を確保できるメリットがあります。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

制度の目的 |

培われた技能やスキル、知識などを母国に持ち帰ってもらうこと |

日本国内における人手不足解消のための人材確保 |

2.制度の法的根拠や定義が異なる

それぞれの制度の目的が異なるのは、そもそも法的な根拠が異なっているためです。技能実習制度は、平成29年に定められた「技能実習法」(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)にもとづいて運用されています。法律上、技能実習はあくまでOJTによる実習であると定められています。

第三条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

※引用:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律|e-Gov法令検索

つまり、日本の企業の労働力需要の調整手段として技能実習制度を利用することはできません。

特定技能の概要は「出入国管理及び難民認定法」に定められています。

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

※引用:出入国管理及び難民認定法|e-Gov法令検索

技能実習とは異なり、特定技能の形で外国人を受け入れれば労働力として活躍してもらうことが可能となるため、よりメリットが大きいといえます。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

法的根拠や定義 |

「技能実習法」 |

「出入国管理及び難民認定法」 |

3.在留期間が異なる

技能実習には1号と2号、3号という3つの区分があります。このうち、1号の在留期間は1年以内、2号の在留期間は2年以内となっています。技能実習3号も2年以内で、1号から3号まで移行することで最大で5年まで在留できます。ただし、技能実習で5年にわたって滞在するためには、技能評価試験を都度受験して合格する必要があります。

1号から2号に移行する際には学科と実技の、2号から3号への移行では実技の試験が課されます。試験を受けて在留期間を伸ばした場合でも、5年の実習が満了したあとには母国に帰国します。技能実習はあくまで母国に技術を伝えることを目的としているため、期間満了後に日本に滞在することはできないのがデメリットです。

特定技能には1号と2号という区分が定められています。特定技能1号で来日した場合、在留期間は通算で5年となっています。

特定技能2号であれば期間の制限なく長期にわたって日本で働くことができます。ただし、2022年現在特定技能2号が適用されているのは建設業と造船・舶用産業に限られています。

しかし技能実習生であっても、特定技能制度に途中で切り替えることで、長期にわたって日本に滞在し続けることも可能となりました。技能実習から特定技能1号への移行という方法を選べば、技能実習5年+特定技能5年で最大10年にわたって日本国内で働くことができます。また、特定技能2号が適用となれば、上限なく永続的に日本に滞在することが可能です。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

在留期間 |

1号:1年 |

特定技能1号:通算5年 |

4.受け入れの方法が異なる

技能実習生は求人募集などの方法で受け入れることはできません。技能実習の制度には、取りまとめを行う送り出し機関や連携する監理団体があります。技能実習は、この監理団体からの紹介でのみ受け入れが可能です。監理団体以外から技能実習生を受け入れた場合は罰則が設けられています。

第二十三条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。

一 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)

二 特定監理事業(第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)

(中略)

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第二十三条第一項の規定に違反して実習監理を行った者

二 偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者

三 第三十七条第三項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員

四 第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員

※引用:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律|e-Gov法令検索

特定技能において外国人労働者を受け入れる方法は多岐にわたります。受け入れ企業が独自で求人広告を出すことも可能です。登録支援機関に登録された人材紹介会社を利用して労働者を探すなどの方法も選択できます。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

受け入れ方法 |

・監理団体(非営利の協同組合)からの紹介 |

・自社で求人を出す |

5.受け入れられる業種が異なる

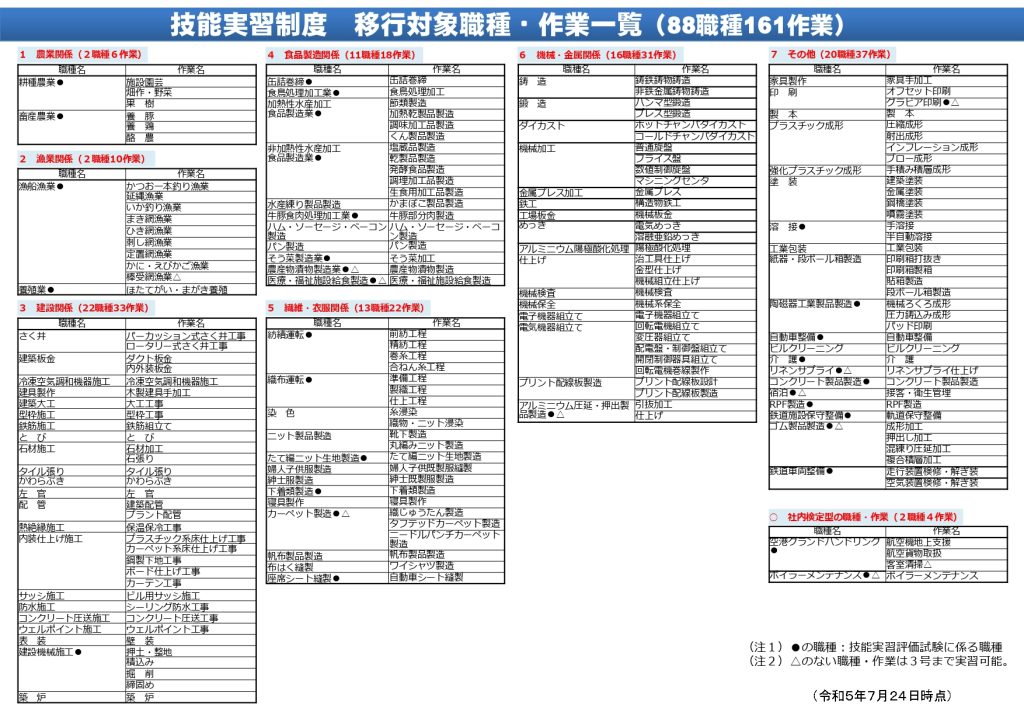

技能実習において2022年現在受け入れができる業種は88職種161作業と定められています。

※引用:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧|厚生労働省

例えば農業であれば耕種農業と畜産農業、漁業であれば漁船漁業や養殖業といったように、業種は細かく分類されています。ほかに、建設業や食品製造業、機械勤続、繊維衣服などの各種業界でさまざまな業種を設け、技能実習生を受け入れています。

一方特定技能には、14種類の業種が設定されています。

|

分野 |

従事する業務 |

|

介護 |

・身体介護のほか、これに付随する支援業務 |

|

ビルクリーニング |

・建築物内部の清掃 |

|

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |

・機械金属加工 |

|

建設 |

・土木 |

|

造船・舶用工業 |

・溶接 |

|

自動車整備 |

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 |

|

航空 |

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など) |

|

宿泊 |

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービスなどの宿泊サービスの提供 |

|

農業 |

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など) |

|

漁業 |

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など) |

|

飲食料品製造業 |

・飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生) |

|

外食業 |

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |

※参考:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

人手不足が激しい建設業や宿泊業、農業や漁業のほか、介護などの分野でも特定技能の外国人労働者を積極的に受け入れています。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

受け入れ職種 |

88職種161作業 |

14業種 |

6.対応できる作業の内容が異なる

技能実習は、実習生が本国にスキルを持ち帰ることによる技術移転を目的としています。そのため、単純作業を任せるなど技能実習生を労働力として活用することはできません。

技能実習生には数多くの技術を身につけてもらうため、さまざまな業務の中でも専門性の高いもののみを任せる必要があります。特定技能は企業の人手不足解消を目的とした制度なので、外国人労働者に単純作業を任せられるというメリットがあります。

しかし法律上は、メインの業務に付随した業務として単純作業を任せることが可能となっています。単純作業のみに従事させるのは問題視されることがあるため気をつけましょう。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

対応可能な作業内容 |

専門性の高いもののみ |

メインの業務と付帯する業務(単純作業可) |

7.労働者の業務レベルが異なる

技能実習の場合、受け入れ当初の外国人の技能レベルが問われることはありません。技術を母国に持ち帰ることを目的として来日しているという点から考えて、多くの技能実習生はそれほど高いスキルを持ち合わせていません。

これに対し、特定技能の在留資格で渡航する外国人労働者には、初めからある程度のスキルが備わっているという大きなメリットがあります。特定技能は特定分野で即戦力として活躍してもらうための制度なので、制度利用の要件としてその分野における一定水準以上の技能や知識を持っていることが求められます。

特定技能のそれぞれの分野では、就業前に特定技能試験や日本語試験が行われます。例えば介護業種であれば、外国人材は介護技能評価試験、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト、介護日本語評価試験の3つをクリアしなければ、特定技能「介護」の制度は利用できません。

これらの試験を突破している外国人労働者は、現場でも十分な戦力として活躍してくれます。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

人材の技能レベル |

問わない |

特定技能試験・日本語試験に合格している |

8.転職の可否が異なる

技能実習の在留目的は労働ではなくあくまで実習です。つまり、その事業所で実習を行うことが来日目的である必要があります。

ですが、技能実習で絶対に転職ができないというわけではありません。やむを得ず実習先を変更するときには転籍という形で手続きを行います。特定技能は就労の在留資格なので、労働者はよりよい職場を求めて転職することができます。

ただし、特定技能の在留資格は特定の仕事に就くことを要件として発行されます。介護なら介護、建設業なら建設業といったように、同一の職種に限り転職が可能となります。

なお、技能実習のために来日し、その後特定技能に移行した場合であれば同一職種内で転職できるようになります。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

転職の可否 |

可 |

同一職種のみ可 |

9.受け入れ人数が異なる

受け入れができる人数も、特定技能と技能実習では異なっています。

技能実習の受け入れには細かい人数枠が定められています。例えば技能実習1号では、常勤職員の総数を超えて技能実習生を受け入れることはできません。また、技能実習2号でも、受入人数は常勤職員の総数の2倍を超えない範囲となっています。

特定技能であれば原則として受け入れ人数に制限はありません。ある程度まとまった人数の労働者を確保することは十分可能です。

ただし介護分野と建設分野には「日本人等の常勤介護職員の総数を超えた特定技能の外国人を雇用できない」と制限されています。日本人等のくくりには、EPA介護福祉士や在留資格「介護」により在留する外国人が含まれます。また、永住権を持つ外国人や日本人の配偶者にあたる外国人なども日本人等の範囲内です。

介護業・建設業で特定技能制度を利用しようと考えている方は注意してください。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

受け入れ可能人数 |

1号:常勤職員の総数 |

無制限 |

10.家族帯同の可否が異なる

外国人労働者にとって気になる点の1つに、家族帯同の可否があります。家族帯同とは、母国にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活することをいいます。就労や留学などの在留資格を持っている外国人には家族の帯同が認められています。

しかし、技能実習や特定技能1号ではどちらも家族を帯同することができません。家族を帯同できるのは、特定技能のうち2号の資格を満たしている場合に限られます。

ただし2022年の時点で、特定技能の2号が適用となっているのは建築分野と造船・舶用産業分野に限られています。特定技能2号は特定技能外国人労働者のうち5年にわたって働いており、十分な技術があると認められる人に限り適用されます。そのため、特定技能2号の在留資格で家族を帯同しているケースはそれほど多くないのが現状です。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

家族帯同の可否 |

不可 |

2号のみ一部可 |

11.行政手続きの内容が異なる

特定技能と技能実習は制度が異なるため、外国人を受け入れる際の行政手続きの内容も違っています。

技能実習生を受け入れるときにも法務大臣による在留資格審査が行われます。さらに、外国人技能実習機構に技能実習計画を提出し、認可を受けることが求められます。

特定技能で外国人労働者を受け入れる際にも、法務大臣による在留資格審査があります。このとき、外国人労働者が日本で安心して暮らせるよう、企業は支援計画を策定して提出しなければなりません。ほかに、地方出入国在留管理局への届出も必要です。

|

技能実習 |

特定技能 |

|

|

行政手続き |

・法務大臣による在留資格審査 |

・法務大臣による在留資格審査 |

特定技能制度を利用するならスキルドワーカーにおまかせ

株式会社リクルーティング・デザインでは、インドネシアをはじめネパール、ベトナムの特定技能候補生を紹介しています。政府公認の海外パートナー企業の協力の下、人材採用から出入国の手続き、最大70種類にも及ぶ行政書類の作成、受け入れ後の支援計画まで、ワンストップでサポートする『特定技能外国人採用支援』を行っております。

すでに登録された外国人材は500名以上。各国出身の日本語ができる外国人スタッフが、外国人材と企業の架け橋となって、特定技能制度の活用をサポートします。

外国人材採用に初めて挑戦する企業様、採用に不安を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。リクルートトップパートナーとして30年培ってきた採用ノウハウで、外国人材のベストマッチングを実現します。

特定技能と技能実習の違いをしっかり把握

特定技能と技能実習はどちらも現場で外国人に働いてもらう制度ですが、その内容は大きく異なります。

特に大きな違いは、国際協力のための技能実習生を受け入れるか、それとも人手不足の企業の即戦力となる人材を受け入れるかという点です。また、手続きの方法や受け入れの期間などにも違いがあります。

企業が外国人を受け入れる際には、それぞれの制度の特徴やメリット、デメリットを十分に見極めましょう。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。