生徒に会ってきて、自信が確信に変わりました!!

外国人労働者特定技能特定技能「介護」支援活動特定技能研修について 2023.07.24

ごあいさつ

名古屋は毎年酷暑・炎暑という新しい日本語が産まれるくらい暑い土地です・・

他県の方がこの季節に名古屋に来られるとよく「こんなに暑いんですね…」という言葉が挨拶がわりに出てきます。

名古屋の夏の蒸し暑さは特別なんですね、ほぼ地元民の私はすっかり慣れてしまってます。

全国各地で連日、猛暑日や夏日になる日が多くなってきました。日中の暑さ対策や水分補給に加え、睡眠や栄養などの面からも熱中症の対策を行い元気に夏を乗り切りましょう!

7月の行事といえば七夕ですね!

訪問した施設などで七夕飾りや短冊に彩られた笹をよく目にします。旧暦で七夕まつりを行われる地域は8月上旬の開催にむけて準備中の方もいらっしゃるでしょう。

変化の大きい昨今ですが、昔からある季節の行事は大切に受け継いでいきたいですね。

七夕の短冊に願いを込めて普段はなかなか見ない星空を眺めるよい機会になりました。

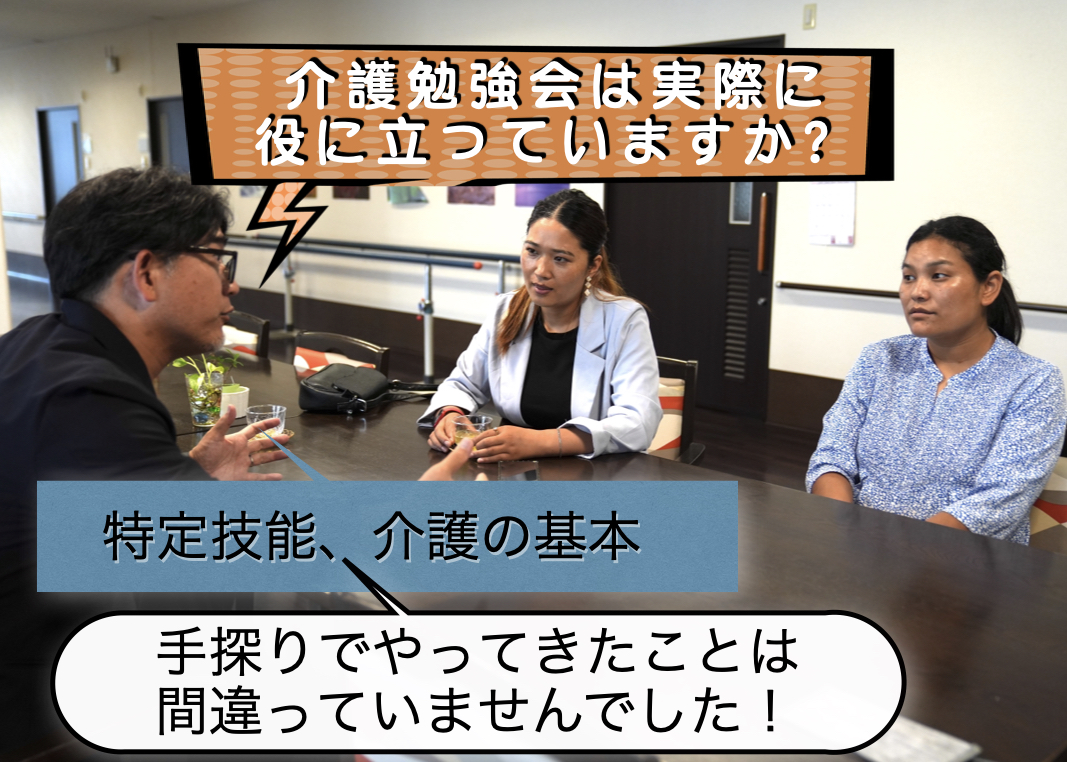

生徒に会ってきました

先日、5月に来日し介護施設で働き始めた生徒に会ってきました。

勉強会の内容が実際に仕事で活用されていることを聞いて嬉しくなりました、手探りでやってきたことは間違っていませんでした

目を輝かせて、介護の仕事の楽しさや、いかに勉強会で学んだことが仕事で役に立ったかを目の前で話してくれたことに感動しました。

ちなみにタイトルの自信が確信に変わりました、は松坂大輔の名言を拝借しました(笑)

これからも「あたたかさ」「笑顔」「思いやり」を大事にした介護を伝えていきます!

今年度も介護事業所内部研修の講師を務めました!

昨年度初めてやらせてもらいました介護事業所内部研修に今年度もお声がかかり講師を務めさせてもらいました。

今年度の介護事業所内部研修のテーマは「看取り」でした。

『看取り』とは、無理な延命治療などは行わず、対象の方が自然に亡くなられるまでの過程を見守ることです。元々は介護をするうえでの世話・看病など、介護する行為そのものを表す言葉でした。

しかし、現在では、介護や看病などのお世話の有無に限らず最期を見守ることを指して「看取り」と考えられています。

『「平穏死」のすすめ』を出版し話題となった石飛幸三先生を紹介するなどして看取り介護に対する心がまえなどをお伝えしました。

看取り介護とターミナルケアの違いはなにかと問われることがあります。

できるだけ利用者の苦痛を和らげ、その人の尊厳を守り、無理な延命治療は行わないという方針において共通しています。

看取り介護は、日常的なケアが中心です。清拭や褥瘡のケア、体位交換など、身体的・精神的苦痛を緩和する介護を行っていきます。

ターミナルケアは看取り介護に加えて、医師の判断に基づいた点滴や酸素吸入などの医療ケアを行います。

現在の日本で、看取りの場所として最も多いのは病院で8割を占めます。そして、2割が自宅や介護施設での看取りです。

在宅での看取りは、ご家族・医師や看護師・ホームヘルパーなどの連携が大切になり、ケアマネジャーも大きく関わります。

今、少しずつ在宅医療の体制が整備されていますが、実際には課題も多くあり、在宅での看取りは簡単なことではありません。

しかしここ数年は、介護施設での看取りが増加傾向にあります。

特に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は比較的、要介護度の高い方が入居されるため、入居時にご本人もご家族も「終の棲家」と考えられていることもあります。

特養で働く職員は、利用者の看取り介護を行い、看取りに立ち会うことも珍しくありません。そのため職員に負担がかかりすぎないよう、心がまえは非常に大切だと考えています。

今後、団塊の世代が平均寿命を向かえる2040年頃にかけて療養病床が不足していくことを考えると、高齢者施設での看取り介護はますます増加していくことが予想されます。

近年では、人々の「残された時間を充実させる」「人間の尊厳を残して亡くなる」などの考えが重要視されるようになってきています。

介護に携わるスタッフは、利用者やご家族にとってかけがえのない豊かな時間となるように配慮すること、そして、利用者を看取る最期まで、「その人らしさ」を大切に接することを忘れることなく寄り添ってほしいと願っています。

仕事と介護を考えるフォーラムin愛知 実行委員を務めてきました

仕事と介護を考えるフォーラムin愛知 実行委員を務めてきました

7月17日に『仕事と介護を考えるフォーラムin愛知』を実行委員として無事開催し、大盛況のうちに終えることができました。

実行委員長の前田麗子さんのアイデアによる『ものづくり産業の地・愛知県から伝えたい 企業・支援者・産業ケアマネが創るみらい』のテーマのもと、第一部は株式会社シャカリハ代表取締役の三浦浩史氏による基調講演。第二部では、第一部の講演を受けて「家族介護と働くを考える」として7名の登壇者によるフォーラムディスカッションを行いました。

家庭における介護問題が原因で、年間10万人前後の方が「仕事を辞める」という選択をされています。この先の少子高齢化により生産年齢人口が減少の一途をたどる日本にとって、「介護をしながら仕事を続けられる職場環境作り」は、大切な従業員の離職を防止する上で、企業として取り組むべき課題となってきます。

ただ中小企業においてはまだ実践的な取り組みに至っておらず、手探りでどのような工夫を行えばいいのか、と経営者が悩んでいる実態が伝わりリアリティのある議論ができたと感じています。そして企業と介護者、双方を支えたいと考えている私達の想いが間違っていないことも強く実感し、またまた自信が確信に変わりました(2回目)

昨年沖縄県から始まり、今年3月に北海道にバトンリレーした介護離職防止の啓蒙活動を第3回目として本土へバトンをつなぐことができました。次回は11月23日に東京で全国大会を開催します!

関わってくださったすべての方々に厚く御礼申し上げます。