介護職種で外国人労働者を採用!制度・メリット・課題・方法を解説

介護特定技能「介護」 2023.11.04

目次

少子高齢化の影響で、介護の現場では深刻な人手不足が起きています。近年では、そんな人手不足を解消するために外国人介護士を受け入れる介護事業所も増加傾向にあります。

ただし、介護は利用者との対話が不可欠で、日本語能力が非常に重要です。加えて身体的な介護スキルも必要です。そのため、外国人が日本の介護分野で働くには、日本語のスキルを向上させ、介護の基本的な知識、技術、倫理観を習得する必要があります。

本記事では、外国人労働者を介護士として採用するメリット、課題、雇用する方法についてご紹介します。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

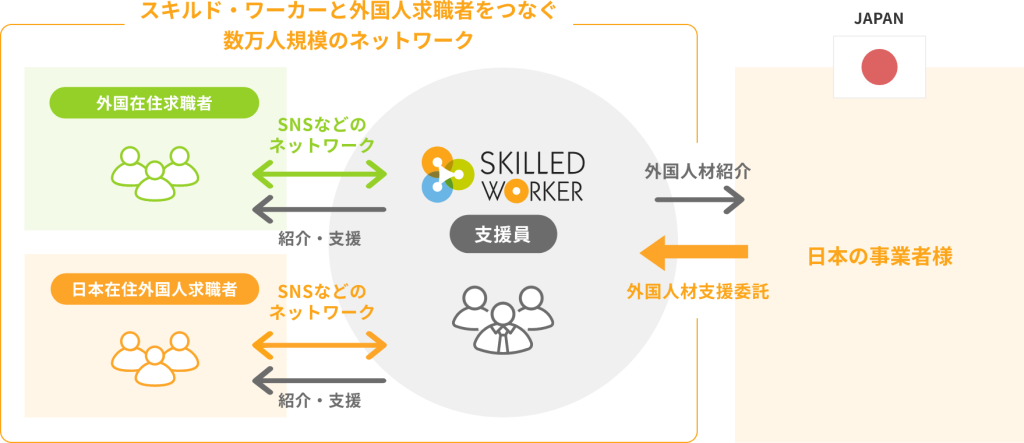

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

介護の業界で外国人材を採用する4つの方法

介護事業者が外国人介護士を雇用する方法は、大きく分けて以下の4つです。

- 特定技能1号「介護」

- 技能実習

- 在留資格「介護」

- EPA介護福祉士(特定活動)

それぞれの制度の内容や特徴、雇用する方法について説明します。

1.特定技能1号「介護」

特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻化している産業分野で外国人を積極的に雇用するための制度です。2019年に新設された「特定技能」には1号と2号がありますが、現在のところ介護分野では期間が最長5年に区切られている1号のみ適用されています。

特定技能「介護」で雇用する外国人労働者には、介護技能評価試験、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト、介護日本語評価試験の受験が必須です。これらに合格して初めて、介護士として日本で勤務できます。

特定技能はあくまで人材不足解消が目的です。そのため、雇用できる労働者数は現在事業所で雇用している日本人等労働者数と同数まで認められています。また、外国人労働者に任せることができる業務の幅も広く、フレキシブルに働いてもらうことが可能です。

特定技能の外国人労働者は介護や日本語の試験に合格しているため、初めから即戦力としての活躍が期待できます。特定技能の活用は、マンパワー不足に陥っている企業を救う一手となるかもしれません。

特定技能1号の在留資格には更新が求められ、最長の在留期間は5年に設定されています。また、家族を帯同することはできません。ただし、技能実習などの制度を併用すれば最長で10年にわたって在留することも可能です。

特定技能の就労期間中に介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格「介護」に移行したうえで永続的に在留できます。また、この場合には家族の帯同も可能です。

2.技能実習

技能実習は、日本国内で技能を学んだ労働者が帰国後、日本で身に着けた技能で、途上国の発展へ貢献することを目的とした在留資格です。技能実習の項目に介護が加えられたのは2017年11月のことです。

OJT(On the Job Training)を通して技術を出身国に持ち帰ってもらうという意味合いがあるため、技能実習の在留資格は最長5年に設定されています。なお、入国後1年、3年、5年が経過するタイミングで技能実習評価試験が行われます。

日本で3年にわたって実務経験を積めば、介護福祉士の国家試験の受験が可能です。この試験に合格した場合には、在留資格「介護」に移行したうえで在留期間の制限なく日本で働くことができるようになります。

技能実習の良さは、比較的手間をかけずに介護人材を受け入れられる点にあります。団体監理型で技能実習生を受け入れ、その後受け入れ企業に振り分けられます。

また、企業が単独で技能実習生を受け入れるケースもあります。いずれの場合も、実習生の来日のサポートや住居の手配などの受け入れ準備が必要です。

3.在留資格「介護」

在留資格「介護」は2017年に施行された制度です。施行前は、EPA対象国以外からの留学生が日本の専門学校に通って介護福祉士の国家資格を取得しても、在留資格がないために日本で就職できず帰国するのが当たり前でした。

しかし在留資格「介護」の運用以降は、介護福祉士の国家資格を取得した高い技能を持つ介護士を日本の事業所で雇用することが可能となりました。

在留資格「介護」では、もともと日本にいた外国人を採用するケースも多いです。また、介護福祉士の資格を取得している人材を海外から受け入れる方法での雇用も可能です。

介護福祉士養成施設を活用する場合には、まず外国人留学生として入国してもらいます。留学生は養成施設で2年以上の学習を行い、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。その後、介護施設での採用が決まれば入国管理局に対して在留資格変更の申請ができます。学習中は留学という形で滞在し、その後在留資格「介護」に変更申請をしたうえで就労します。

最初から実務経験を積んでもらう方法もあります。この場合にはまず技能実習の在留資格で入国し、介護施設で3年以上の実務が必要です。その後、介護福祉士国家試験を受験して合格すれば、在留資格「介護」に変更したうえで就労できます。

制度上、在留資格「介護」は斡旋機関や紹介会社への登録ができません。基本的には自社で直接雇用を行うことになります。在留資格「介護」は在留期間の更新が必要ですが、更新に回数の制限はありません。つまり、労働者が望めば在留期間の上限なく長期にわたって日本で働いてもらえます。

また、在留資格「介護」の資格があれば、配偶者や子供など家族の帯同も認められます。

4.EPA介護福祉士候補者(特定活動)

経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)の2国間協定に基づいて介護福祉士を雇用する方法も考えられます。EPAは経済交流や連携強化を目的とした協定で、世界18カ国や地域が署名しそれぞれに連携しています。

日本がEPAを結んでいるインドネシアやフィリピン、ベトナムといった国であれば、介護福祉士の資格取得を目的として外国人が来日することが可能です。

EPA介護福祉士候補者は、あくまで介護福祉士の取得を目指すための在留資格であり、就労目的のビザではない点には注意が必要です。とはいえ、国家資格に合格した後には在留資格の変更ができるなど、あとあと就労目的の在留資格に切り替えられます。

どの国であっても、看護学校を卒業したうえで母国の介護士認定を受ける必要があります。ベトナムでは訪日前に12カ月の日本語研修に参加して試験に合格していなければEPAの制度を利用できません。

基準を満たした外国人介護士とのマッチングを経て、外国人介護士の入国の段階に進みます。

インドネシアとフィリピンでは、マッチング後に6カ月の訪日前日本語研修を受け、試験に合格する必要があります。入国後には訪日後日本語研修を受け、研修が終わり次第実際の就労が可能となります。

介護事業所は、EPA介護福祉士の雇用を自由に行うことはできません。この制度では、公益社団法人国際厚生事業団が就労を希望する介護福祉士候補者と介護事業所をマッチングさせるような形で人材を紹介します。

EPA介護福祉士を受け入れたいときには、公益社団法人国際厚生事業団へ求人登録申請をします。国際厚生事業団が受け入れ用件を満たしているか確認し、要件が認められた後には職業紹介契約の締結をします。

その後、現地での面接や説明会を経てマッチングを行い、EPA介護福祉士候補者との契約を締結。契約後には日本語研修や介護研修を経て、実際の就労に移行する流れです。

EPA介護福祉士の就労期間は永続的です。ただし、日本への入国後は4年目までに介護福祉士の国家試験に合格する必要があり、資格を取得できなかった場合には帰国を求められます。その後は在留期間を更新しながら永続的に就労してもらえます。

インドネシアとフィリピンの場合は、日本語能力試験N5以上、ベトナムの場合はN3以上の日本語能力が認められなければ、日本でEPA介護福祉士として働くことはできません。EPA介護福祉士に対して介護技能試験などが行われることはありませんが、介護福祉士の資格取得を前提とした制度であるため、労働者は介護に関する十分な知識やスキルを有しています。

介護職種で外国人材を採用するメリット

介護の事業所で外国人労働者を雇用するのなら、特定技能「介護」の制度の利用がおすすめです。特定技能「介護」の活用には以下のようなメリットが考えられます。

1. 働いてもらう上での制限が少ない

EPA介護福祉士や在留資格「介護」では、資格取得に長い時間や大きなコストがかかってしまいます。特定技能「介護」であれば、試験に合格した外国人にすぐに働いてもらうことが可能です。

技能実習の場合には報告に手間がかかりますが、特定技能「介護」であれば仔細に報告を行う必要もありません。特定技能「介護」は訪問系のサービスには適用できませんが、ほかの介護系事業であれば幅広い範囲で活躍してもらえます。

就業上の制約や制限もほとんどなく、管理にあたって負担がかからないのは、特定技能「介護」の大きなメリットです。

2. 新設要件が設定されていない

EPA介護福祉士や技能実習という形で外国人を雇用する場合には、新設要件に該当することがあります。これらの雇用形態では、介護の事業所を新設してから3年以内は外国人を雇用できないのです。

しかし、特定技能「介護」には新設要件が設定されていません。新しく立ち上げたばかりの事業所で、事業を軌道に乗せるために外国人を雇用したい場合には、新設要件のない特定技能「介護」の制度活用がおすすめです。

3. 雇用できる人数が多い

技能実習などの形で外国人を雇用する場合、人数には厳しい制限が設けられています。

例えば常勤の介護職員が30名いる事業所では、技能実習を3名までしか受け入れることができません。特定技能「介護」の制度ではこれよりも多く、在籍する常勤の介護職員と同じ人数の30人の外国人を雇用できます。制度を活用すれば、事業所の人材不足を一気に解消することも可能です。

4. 即戦力となる人材を雇用できる

特定技能「介護」を活用すれば、十分な知識やスキルを持つ人材を即戦力として雇い入れることができます。技能実習の場合、講習や研修の受講中はどうしても研修生のような扱いになってしまいます。

また、講習費用や講習中の生活費などは受け入れる事業所が負担しなければなりません。技能実習の形で外国人を雇用しても即戦力とならず、費用ばかりがかかってしまうケースも事業所によっては発生します。

特定技能「介護」を利用して働く外国人は、介護技術評価試験や日本語能力試験を受けることが求められています。これらの試験に合格している人材であれば、すぐに業務にあたってもらうことができます。

外国人採用をまるごとおまかせできるスキルド・ワーカー

2019年の特定技能精度スタートからこれまでに、介護施設、飲食店に130名を超える紹介実績があるスキルド・ワーカーなら、特定技能外国人材の採用から受入れ・支援までワンストップでサポートします。

お電話かメールでお気軽にご相談ください!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

介護職種で外国人材を採用する課題

外国人労働者を雇用することについて、不安になる部分もあるでしょう。事前に課題を理解しておくことが、スムーズな外国人労働者の雇用につながるはずです。外国人労働者を雇用する際に、企業側が気を付けたいポイントを紹介します。

- コミュニケーショントラブル

- 日本の習慣・文化になじめない

- 既存スタッフによる外国人労働者への不信感

- 労働基準法違反によるトラブル

1. コミュニケーショントラブル

日本語を学んでいる外国人労働者でも、完璧というわけにはいきません。言葉の選び方・理解の仕方に差があり、トラブルを生むこともあるでしょう。

とりわけ深刻なのは、業務指示がきちんと伝わらないことです。お互いの意思疎通がうまくいかないことから、業務に重大な支障が出るケースもあります。

また言葉の壁が高い場合、外国人労働者が職場内で孤立する恐れもあります。外国人労働者を雇用する際は、「その人の日本語レベルを正しく見極めること」「常にフォローを入れること」が必要です。

2. 日本の習慣・文化になじめない

「空気を読む」「察する」ことが重要とされるのが日本の文化です。ビジネスシーンでもそのような風潮が見られますが、外国人労働者には通じないことがしばしばあります。クローズドな雰囲気が強い企業だと、せっかく外国人労働者を採用してもすぐに離職されてしまうかもしれません。

また外国の文化はさまざまで、日本人には理解しがたいものもあります。「まあいいだろう」と軽視することが、相手の心を傷つけるケースも少なくありません。相手の文化を尊重できないことも、外国人労働者の離職を招きます。

3. 既存スタッフによる外国人労働者への不信感

そもそも外国人労働者の少ない地域だと、「外国人労働者を雇用する」ということに厳しい目を向けられることがあります。「あの企業は外国人ばっかりだ」などといわれ、ネガティブなイメージを持たれるかもしれません。

外国人に肯定的な人でも、実際のところ「自分の地域には来て欲しくない」と考える人もいます。外国人労働者の少ない地域では、いかに地域とうまくつきあっていくかが重要なポイントとなるでしょう。

4. 労働基準法違反によるトラブル

企業の中には、外国人労働者を「手軽な労働力」程度に考えているところがあります。労働基準法に違反した条件で雇用したり劣悪な労働環境で働かせたりするケースが後を絶ちません。

外国人労働者を雇いたいと考える企業は、「外国人労働者も法律で保護された労働者」であることを正しく理解しておきましょう。

厚生労働省の調査によると、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は全体の70.8%にも上ることが分かりました。労働基準監督署が監督指導を実施した8,124事業場のうち32件については悪質であると認められ、労働基準関係法令違反により送検されています。

外国人労働者を雇用する前に労働基準法の決まりを再確認し、法令遵守に努めることが必要です。

特定技能制度を使って介護人材を採用する要件

出入国在留管理局庁は特定技能受け入れ機関に向けて、「特定技能外国人受け入れる際のポイント」という資料を発布しています。この資料によると、特定技能の受け入れ機関には以下のような基準や条件が求められています。

「受入れ機関自体が満たすべき基準」

- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと

- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと

- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

- 労働者派遣をする場合には、派遣元が該当分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1〜4の基準に適合すること

- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること

- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

- 分野に特有の基準に適合すること

特定技能の外国人労働者を受け入れられるのは、上記の基準を満たしている企業に限られます。数多くの項目がありますが、ほとんどの項目には基本的なことが記されています。

例えば社会保険や税法のルールを守っていることや法令に違反していないことなどの項目については、遵守するのはそれほど難しくありません。特定技能の制度を活用する際には、給与支払いの方法や保険関係の届出など、受け入れ条件を十分に確認した上で正しい運用が求められます。

その他受け入れ期間に必要な要件について、別記事「特定技能を持った外国人の受け入れ機関になる為に必要なこととは?」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

外国人介護職員を受け入れる際の注意点

特定技能「介護」の外国人介護士を受け入れるにあたって気をつけておきたいポイントはいくつもあります。ここからは、受け入れの条件や気をつけたいポイントを確認していきましょう。

1. 法令を満たしていなければ受け入れができない

事業所が法令を遵守していることも、特定技能「介護」を適用するための重要なポイントです。厚生労働省は、特定技能「介護」の適用条件について、企業が労働関連の法令を遵守していることを挙げています。また、社会保険や租税関係法令を遵守していること、5年以内に出入国や労働法令違反がないこと、1年以内に労働者を解雇などの形で離職させていないことも条件となります。

特定技能「介護」の制度を活用する際には、雇用に関する問題が起きていないかをチェックしていきましょう。

2. 外国人雇用には一定の費用がかかる

特定技能「介護」の外国人雇用にはある程度の費用がかかります。例えば人材紹介会社を利用した場合には紹介料が求められますし、求人広告を出すときには掲載料がかかります。これに加え、登録支援機関を利用するときには業務委託手数料が必要です。業務委託手数料の業界相場は3万円前後となっています。

3. 外国人の就労や生活の支援が必要

特定技能「介護」で外国人を受け入れるときには、労働者の就労支援や生活支援を行うことが求められます。出入国の送迎や住居の確保、公的手続きへの同行といった一連の準備のほか、相談への対応や日本人との交流促進、面談の実施などの対応も必要です。

これら一連の対応に時間を割くのが難しいときには、専門の登録支援機関への委託も可能です。登録支援機関とは、特定技能外国人の就業施設から依頼を受け、外国人の支援を全面的にバックアップする機関のことです。十分なノウハウを持つ専門のスタッフが外国人のサポートをしてくれるので安心できます。

4. 特定技能協議会への加入を義務付けられている

特定技能資格者を受け入れる事業所は、分野別特定技能協議会への加入が義務付けられます。介護技能協議会は、所轄省庁や関係省庁、業界団体、学識者などで構成されています。協議会は制度の趣旨や構造の周知、コンプライアンス啓発、情勢の把握や分析、受け入れの調整などのさまざまな活動を行っています。

特定技能協議会への加入期限は雇用する外国人が入国してから4カ月以内となっています。早めに書類を用意し、協議会事務局のオンラインシステムで申請を行いましょう。

5. 外国人受け入れ事業を活用する方法もある

特定技能で介護人材を円滑に雇用するため、外国人介護人材受け入れ観光整備事業が創設されました。外国人介護人材受け入れ観光整備事業では、介護技能評価試験の実施や外国人介護人材受け入れ支援の事業を実施しています。

また、日本語学習の支援や各種相談の支援なども行われています。こういった制度を利用すれば、特定技能「介護」における外国人雇用をスマートに進められるでしょう。

特定技能制度を利用するなら、登録支援機関への依頼がおすすめ

受入れ機関は特定技能外国人を雇用するために行政機関が決めた支援を特定技能外国人へ行わなければなりません。

支援内容は10項目に大別され、それぞれは更に義務的支援と任意的支援と呼ばれるという支援内容に分類されます。義務的支援は必ず行わなければならない支援で、任意的支援は必須ではないが奨励される支援です。

特定技能外国人への支援は多岐にわたります。そのため受入れ機関にとってハードルが高くなってしまう要因の一つでもあります。

そのため特定技能外国人への支援は、登録支援機関へ委託することが可能です。登録支援機関とは特定技能外国人を雇うに当たって、必要となる基準や義務をサポートする役割を持っています。

そこで、株式会社リクルーティング・デザインでは、ネパールでの人材採用から出入国の手続き、最大70種類にも及ぶ行政書類の作成、受け入れ後の支援計画まで、ワンストップでサポートする『特定技能外国人採用支援』を行っております。

すでに登録された外国人材は500名以上。ネパール出身の日本語ができる外国人スタッフが、外国人材と企業の架け橋となって、特定技能制度の活用をサポートします。

外国人材採用に初めて挑戦する企業様、採用に不安を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。リクルートトップパートナーとして30年培ってきた採用ノウハウで、外国人材のベストマッチングを実現します。

外国人採用をまるごとおまかせできるスキルド・ワーカー

2019年の特定技能精度スタートからこれまでに、介護施設、飲食店に130名を超える紹介実績があるスキルド・ワーカーなら、特定技能外国人材の採用から受入れ・支援までワンストップでサポートします。

お電話かメールでお気軽にご相談ください!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

介護職で外国人を採用するなら流れを理解しておこう

介護の現場で外国人労働者を受け入れる方法には特定技能、技能実習、在留資格「介護」、EPA介護福祉士の4つがあります。在留資格ごとに目的や受け入れ方法、受け入れ期間などは大きく異なります。特に、特定技能や技能実習では5年の期限が設けられているため十分な注意が必要です。

外国人材の採用は施設の人手不足解消に大いに貢献するでしょう。自社に特定技能制度の利用ノウハウがない場合は、専門の機関にご相談ください。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。