外国人労働者を受け入れるメリットとは?雇用の流れや手続きの方法もあわせて解説

介護外国人労働者 2024.05.12

目次

少子高齢化が進む日本社会では、外国人労働者の雇用が人的リソースを確保するカギになるといわれています。現在外国人労働者を積極的に雇用する企業は多く、企業側の「外国人労働者を採用する」というハードルは下がっていると言えるでしょう。

とはいえ、まだ日本人以外の雇用を経験したことがない事業所にとっては不安なことばかりです。本当にメリットとなるのか、どのように採用を進めればいいのか、など迷ってしまうでしょう。

本記事では、外国人労働者受け入れの現状や雇用のメリット、外国人労働者を雇用する流れについて解説します。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

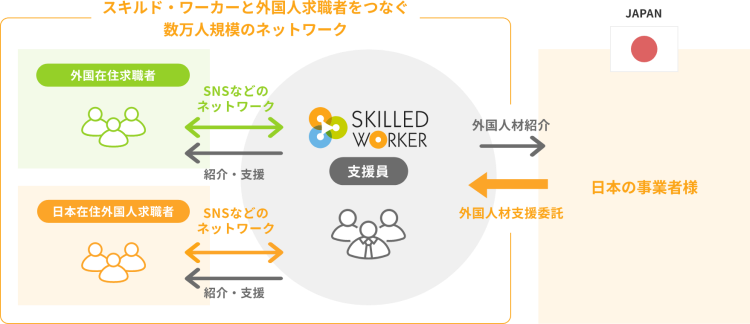

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

外国人労働者の受け入れの現状

少子高齢化社会に突入している日本では、労働力の確保に悩む企業が増えています。そんな問題を解決するために、外国人の受け入れが注目されています。まずは、日本における労働力の需要と、外国人雇用の現状について見ていきましょう。

日本で働く外国人は年々増加している

少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口比率はすでにピークを越えて下り坂に入っているといえます。

総務省統計局が公表した「労働力調査(基本集計)20231年(令和5年)平均結果の概要」によると、労働力人口は2023年平均で6,925万人であることが分かりました。前年の2022年に比べると約23万人増加していますが、大幅な労働力人口の増加は見込めていません。

とくに現役世代の減少が顕著になっており、今後企業が必要な労働力を確保するハードルは、ますます上がっていくと予想されます。

しかし、一方で、国内で働く外国人の数は右肩上がりで増えています。

厚生労働省が発表した「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」によると、日本の外国人労働者数は204万8,675人で、平成19年に「外国人雇用状況」の届出が義務化されて以降、最多の数値を記録しました。

また外国人を雇用する事業所数は31万8,775ヵ所で、前年と比較して1万9,985ヵ所増加しています。

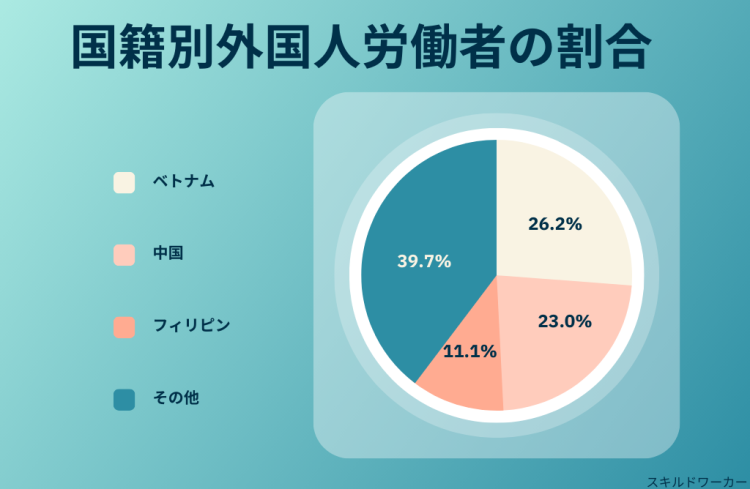

外国人労働者を国籍別に見ると、ベトナム人が最も多く51万8,364人です。次いで中国人の39万7,918人、フィリピン人の22万6,846人となっています。

日本全体として、外国人労働者を雇用する動きは高まっており、今後さらに受け入れは拡大していくでしょう。国籍別の詳しい割合については、別記事「【外国人労働者】どこの国の出身者が一番多い?実態、注目国を解説」で解説しています。

「特定技能制度」によって外国人材が雇用しやすくなった

国内企業の多くが注目している外国人労働者ですが、増加の要因としては、優秀な外国人材を雇用することを国が推進しているためです。人材が不足している分野でも外国人材の受け入れができるように、「特定技能制度」という新しい在留資格の制度を2019年に設定しました。

特定技能制度とは、人材が不足しているとされる国内の産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人材を受け入れる制度です。特定技能で指定されている分野には、介護分野や飲食業、宿泊業、建設業などさまざまな分野があり、幅広い分野で外国人材を雇用できるようになりました。

この特定技能制度によって、日本の企業は外国人材を雇用しやすくなり、今では人材不足の問題を改善する施策として非常に注目されています。

特定技能制度に関しては、関連記事の「外国人労働者の受け入れ制度とは?企業が活用できる「特定技能」を解説」でも詳しく解説していますので、ご覧ください。

外国人労働者を雇用する5つのメリット

外国人労働者を雇用することは、企業にとってさまざまなメリットがあります。外国人労働者の雇用により、企業にどのような良い影響があるのかを見ていきましょう。

- 優秀な人材を確保しやすい

- 労働力不足が解消される

- 外国人顧客に対応できる

- 労働環境のグローバル化

- 採用コストの減少

1. 優秀な人材を確保しやすい

日本での労働を希望する外国人は、目的意識がはっきりしていてモチベーションの高い人が多く存在します。外国人労働者が日本人以上に高いパフォーマンスを発揮するケースも少なくありません。

また日本語は、世界でも高難易度に分類される言語です。外国にいながらにして日本語を習得している人は、それだけでも能力値が高いと考えられます。

日本人という狭い枠で人材を探すよりも、優秀な人が見つかる可能性は高いでしょう。

2. 労働力不足が解消される

IT・サービス・介護といった業種は、労働力不足が慢性化している職業です。採用対象を外国人にまで広げることで、企業は人的リソースを確保しやすくなります。

とくに少子高齢化が進む日本では、若手人材が不足しがちです。

「募集をかけても若手が来ない」というのが悩みの企業は、外国人労働者を積極的に採用することで社員の年齢層を若返らせることができるでしょう。

3.外国人顧客に対応できる

社員の中に外国人労働者がいれば、海外進出時に頼れる存在となります。日本市場が先細っていくことが予想されている今、海外に目を向けることは非常に重要です。外国人労働者が在籍していれば、海外進出の壁となる「言葉」「文化」の問題をクリアしやすくなるでしょう。

また業種によっては、顧客の大半が外国人ということもあり得ます。日本語・英語・中国語等に精通している外国人労働者がいれば、顧客や取引先とのコミュニケーションもスムーズです。

新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあるので、新しい事業展開を進めていけるかもしれません。

4. 労働環境のグローバル化

外国人労働者がいれば、日本人社員も相手の言葉を覚えたり文化を理解しようとしたりするものです。日本人では持ち得ない価値観や視点に触れられるようになり、企業全体がグローバルな視点を持ちやすくなるでしょう。

外国人労働者と日本人労働者が積極的にコミュニケーションを取ることにより、これまでとはまったく違った新しいアイデアが生まれることもあるかもしれません。

5. 採用コストの減少

「求人を出しても応募がこない」「採用してもすぐに離職してしまう」など、サービス業や介護職では、特にこのような事態が慢性化するケースがあります。採用のための工数・コストが膨らみ、企業経営を圧迫することもあるでしょう。

外国人労働者を対象に含めれば、求人の母数が増えます。労働意欲の高い人なら簡単に離職することもなく、何度も求人をかける手間・コストがカットできるはずです。

また国やいくつかの自治体では、外国人を雇用した企業に対して助成金・補助金を支給しています。外国人雇用に不安がある企業も、公的なサポートがあれば一歩踏み出しやすいのではないでしょうか。

外国人採用をまるごとおまかせできるスキルド・ワーカー

2019年の特定技能精度スタートからこれまでに、介護施設、飲食店に130名を超える紹介実績があるスキルド・ワーカーなら、特定技能外国人材の採用から受入れ・支援までワンストップでサポートします。

お電話かメールでお気軽にご相談ください!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

外国人労働者を雇用するデメリット

外国人材の受け入れが初めての企業は、外国人労働者を雇用することについて不安になる部分もあるでしょう。事前にデメリットや課題を理解しておくことが、スムーズな外国人労働者の雇用につながります。ここからは、外国人労働者を雇用する際のデメリットについて解説します。

- コミュニケーショントラブルが発生しやすい

- 日本の習慣・文化に慣れるのに時間がかかる

- 雇用手続きやルールが複雑

1. コミュニケーショントラブルが発生しやすい

日本語を学んでいる外国人労働者でも、完璧に日本語を使いこなせるという訳にはいきません。言葉の選び方・理解の仕方に差があり、トラブルを生むこともあるでしょう。

企業に属するうえで深刻なのは、業務指示がきちんと伝わらないことです。お互いの意思疎通がうまくいかないことから、業務に重大な支障が出るケースもあります。

また言葉の壁が高い場合、外国人労働者が職場内で孤立する恐れもあります。外国人労働者を雇用する際は、「その人の日本語レベルを正しく見極めること」「常にフォローを入れること」が必要です。

2. 日本の習慣・文化に慣れるのに時間がかかる

「空気を読む」「察する」ことが重要とされるのが日本の文化です。ビジネスシーンでもそのような風潮が見られますが、外国人労働者には通じないことがしばしばあります。クローズドな雰囲気が強い企業だと、せっかく外国人労働者を採用してもすぐに離職されてしまうかもしれません。

また外国の文化はさまざまで、日本人には理解しがたいものもあります。「まあいいだろう」と軽視することが、相手の心を傷つけるケースも少なくありません。相手の文化を尊重できないことも、外国人労働者の離職を招きます。場合によっては、既存の日本人従業員にも、外国人との関わり方について教育をおこなうことが必要かもしれません。

外国人の習慣や文化を考慮し、外国人が働きやすい環境を整えるようにしましょう。

3. 雇用手続きやルールが複雑

外国人材の雇用は、日本人の雇用とはまた違った手続きが必要となり、慣れていない企業にとっては面倒に感じる手続きもあります。例えば、外国人材を受け入れた企業は、外国人の氏名や在留資格、期間などの情報を記載した「外国人雇用状況届」を厚生労働省に届けなければいけません。届出を怠ると罰則の対象になります。このように雇用手続きやルールが複雑なため、外国人雇用に関する知識を深めていくことが重要です。

「自社だけでは雇用の手続きが難しい」という場合は、必要な手続きや外国人材に対する必要なサポートなどを代行できる「登録支援機関」に依頼するのもおすすめです。

外国人労働者を雇用する流れと手続き

外国人労働者を雇用したいときは、以下の流れでおこないます。

- 事前調査

- 募集

- 選考

- 面接

- 雇用契約書・労働条件通知書の作成

- 雇用する外国人に必要な申請を行う

- 「外国人雇用状況届出書」を提出する

- 外国人労働者の受け入れ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 事前調査

外国人労働者を雇用するためには、就労ビザを獲得する必要があります。しかし、すべての職種に対して就労ビザが発行されるわけではありません。自社の業種・業務内容で外国人労働者の就労が認められているのかを確認しましょう。

たとえば、現場仕事や単純労働のみで就労ビザが下りる可能性があるのは、「特定技能」ビザのみです。「コンビニや建設現場に人手が欲しい」というだけでは、就労ビザの取得は難しいかもしれません。

また専門的・技術的素養を必要とする「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合は、審査機関のチェックが入ります。

外国人労働者の募集をかける前に、「どのような要件を満たす人が必要か」を明確にしておくことが必要です。

2. 募集

自社の業種・職種でも就労ビザを取得できると分かった場合は、実際に外国人労働者を募集しましょう。求人の手段としては、以下のようなものがあります。

- ハローワーク

- 自社ホームページ

- SNS

- 外国語新聞・フリーペーパー

- 求人サイトなど

求人を出しても希望どおりの外国人に出会えない場合は、人材紹介会社を選択肢に入れるのもおすすめです。特定技能制度を専門にしている人材紹介会社なら、候補者の紹介から雇用の手続きまでワンストップで提供しています。外国人採用のノウハウがない場合は、ご相談ください。

3. 選考

応募者から送付された書類を元に選考を進めます。任せたい業務との適性やこれまでの実績・経験等を見て、自社との相性を見極めてください。

このとき重要なのが、「就労ビザの条件に適合しているか」という点です。現状、日本における就労ビザはさまざまな種類があります。それぞれ取得の要件が異なっており、どんなに優秀な人でも条件にマッチしない人にはビザが下りません。詳細は外務省HPをご覧ください。

面接の前にきちんと条件を確認し、採用予定者を絞り込みましょう。

4. 面接

面接で必ず確認したいのは、その人の「在留資格」です。在留カードの提示を求め、詳細を確認してください。

在留資格が「留学」「家族滞在」などとある場合は、在留資格変更許可申請が必要です。就労が認められたものでないといけないので、注意しましょう。

5. 雇用契約書・労働条件通知書の作成

雇用する外国人が決まったら、雇用契約書と労働条件通知書を作成します。

とくに労働条件通知書の作成・通知は、労働基準法によって定められたルールです。「作成しない」という選択肢はないため、速やかに労働条件等をまとめましょう。

一方雇用契約書については、法律で義務付けられたものではありません。とはいえ契約書を交わさないまま外国人労働者を雇用するのは非常にリスキーです。雇用契約書は、就労ビザの申請をするとき・あるいはトラブルで裁判となってしまったときに効力を発揮します。

お互いが雇用条件に納得したことを書面で確認できるよう、必ず契約書を取り交わしてください。

また、労働条件通知書・雇用契約書は、国籍に合わせた母国語で作成するようにしましょう。外国人材は、労働条件をあまり理解していなくても理解したつもりになっていることがあります。後々外国人材とトラブルにならないように、国籍に合わせた母国語で書類を作成し、正しく理解するまで時間をかけて伝えるようにしましょう。

6. 雇用する外国人に必要な申請を行う

雇用契約を結んだ後は、外国人労働者の就労に必要なビザを申請しなければなりません。どのような申請が必要かは、その人が所持している在留資格によって異なります。

なお在留資格の審査は出入国在留管理庁で行われ、1~3ヵ月程度かかるといわれています。外国人労働者を雇用することが決まったら、早めに準備を行いましょう。

留学生の場合

在留資格が「留学」であれば、在留資格変更許可申請が必要です。変更予定の活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料となるため、何が必要となるかを確認してください。

申請書の提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

出向くのが難しい場合は、オンラインでの申請もできるのでチェックしてみてください。

前職と業種が異なる外国人労働者を採用する場合

前職と業種が異なる外国人労働者を採用する場合でも、在留資格変更許可申請が必要です。必要な要件を満たしていれば、就労ビザが発行されます。

前職と同じ業種の外国人労働者を採用する場合

前職と同じ業種の外国人労働者を採用する場合は、新たにビザを取得する必要はありません。ただし更新時にビザが下りないリスクを減らすため「就労資格証明書交付申請」の申請を行っておくと安心です。

こちらの申請も、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署またはオンラインで行えます。

7.「外国人雇用状況届出書」を提出する

外国人労働者を雇用した場合は、外国人雇用状況の届出を行わなければなりません。届出は、各自治体のハローワークまたはオンラインで可能です。

届出の提出は、法律によって義務付けられたルールです。未提出のまま放置すると、法律違反に問われる恐れがあります。届出の期限は、外国人労働者が雇用保険に加入する場合は「雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限まで」、加入しない場合は「雇い入れの翌月末日」までです。

8. 外国人労働者の受け入れ

すべての手続きが終わったら、実際の業務に就いてもらいましょう。スムーズに職場に慣れてもらうためには、企業からのフォローが必須です。

受け入れ前に研修を行うのはもちろん、所属先の社員にも外国人労働者と働く上での心構え・コミュニケーションの大切さなどを伝えておきましょう。

外国人労働者を雇用する際のポイント

外国人材を雇用することで、企業にとってはさまざまなメリットがありますが、雇う際にはいくつかおさえておくべきポイントがあります。ここからは、外国人材を雇用する際のポイントについて解説します。

- 適切な在留資格を持っているか確認

- 法律を遵守して雇用する

- 既存社員の理解を得られるようにする

- 業務面・生活面の支援をできる体制を整える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

適切な在留資格を持っているか確認

外国人が日本に在留して活動をおこなうためには在留資格が必要で、さらに労働をおこなう場合は労働が認められたものを取得する必要があります。

労働が認められた在留資格を所持していない外国人材を雇用すると、「不法就労させた」と判断され、企業が処罰の対象となってしまいます。必ず在留資格の原本をチェックし、トラブルなく採用が進められるようにしておきましょう。

法律を遵守して雇用する

外国人材を雇用する際は、法律を遵守して雇用しましょう。外国人材であっても、労働基準法などの法律は同じように適用され、企業は従業員の国籍に関係なく法律を遵守する必要があります。企業の中には、外国人材を「安価な労働力」と認識して、不当な雇用をおこなう企業も一部存在します。しかし、外国人材であっても、待遇は日本人と同等である必要があります。

不平等な雇用条件では外国人材の不満を引き起こし、離職などの問題を引き起こす可能性もあるでしょう。外国人材に関する法的な規定やルールについて理解を深め、クリーンに外国人雇用ができるようにしていきましょう。

既存社員の理解を得られるようにする

既存の日本人社員の理解を深めることも重要です。外国人材を雇用した場合、密に関わることになるのは現場にいる既存社員たちです。いきなり現場に外国人材が入ってきても、言葉や文化の違いから、どのように関わればいいか悩んでしまう可能性が高いです。受け入れる態勢を整えていないことで外国人材と現場の既存社員が疲弊してしまっては意味がありません。

「なぜ雇用するのか、どのような業務を任せるのか」などの説明を充分におこなったり、研修を通じて外国人の文化や価値観について情報共有をおこなったりなど、既存社員の理解が得られるようにしておきましょう。

業務面・生活面の支援をできる体制を整える

初めて日本にやってくる外国人材は、日本の文化や暮らし方に慣れていないことがほとんどです。そのため、業務面でも生活面でも必要なサポートをおこなう必要があります。文化を考慮した労働環境や母国語を用いたマニュアルの作成など、外国人が能力を発揮できる環境を整備しましょう。

また、住居の確保や日本で暮らすうえで必要な手続きの支援、情報の提供など、生活に影響を及ぼすさまざまな面でのサポートも必要です。これらは「義務的支援」として、受け入れをおこなった企業が責任をもって実施する必要があります。

これらをすべておこなうには専門的な知識も必要となりますが、最近では外国人材のサポートを代行しておこなってくれる「登録支援機関」が増えてきており、支援を委託することが可能です。トラブルを起こすことなく、スムーズに外国人材を採用したい企業は、登録支援機関に依頼するのもおすすめです。

外国人材でも優秀な候補者ならスキルドワーカーにおまかせ

株式会社リクルーティング・デザインでは、インドネシアをはじめネパール、ベトナムの特定技能候補生を紹介しています。政府公認の海外パートナー企業の協力の下、人材採用から出入国の手続き、最大70種類にも及ぶ行政書類の作成、受け入れ後の支援計画まで、ワンストップでサポートする『特定技能外国人採用支援』を行っております。

すでに登録された外国人材は500名以上。各国出身の日本語ができる外国人スタッフが、外国人材と企業の架け橋となって、特定技能制度の活用をサポートします。

外国人材採用に初めて挑戦する企業様、採用に不安を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。リクルートトップパートナーとして30年培ってきた採用ノウハウで、外国人材のベストマッチングを実現します。

外国人労働者の雇用は企業にとってメリットが大きい

少子高齢化が進む日本において、優秀な人材を確保することは企業の存続にも影響します。思うような人材に出会えないと悩んでいる企業は、外国人労働者の雇用が悩みの解消につながる可能性があります。

ただし、外国人を雇用するためには「就労ビザ」という壁があります。職種・業種によっては外国人労働者の確保が難しいケースもあるため、「自社の場合どのような条件の人が必要なのか」をチェックしましょう。

外国人労働者の雇用について理解を深め、自社に最適な人材を見つけてください。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。