特定技能14業種を紹介|利用方法と技能実習からの移行について解説

介護特定技能 2023.11.28

目次

日本国内における少子高齢化などにより、人材の確保が難しくなった業種で、一定の専門性や技能を保有する外国人を雇い入れる「特定技能制度」が新設されました。2023年現在、特定技能制度は中小企業や事業者の人手不足に対処するための外国人雇用を可能にし、特定技能1号の取得が日本での就労の鍵となっています。

特定技能制度が利用できる業種は14業種に限られており、正しい手続きを踏み、定められた業務内容、正しい労働条件で雇用することが必須条件となっています。

本記事では特定技能制度の概要と業種紹介、また技能実習から特定技能への移行について解説していきます。自社でも特定技能制度が利用可能かどうか、ぜひご確認ください。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

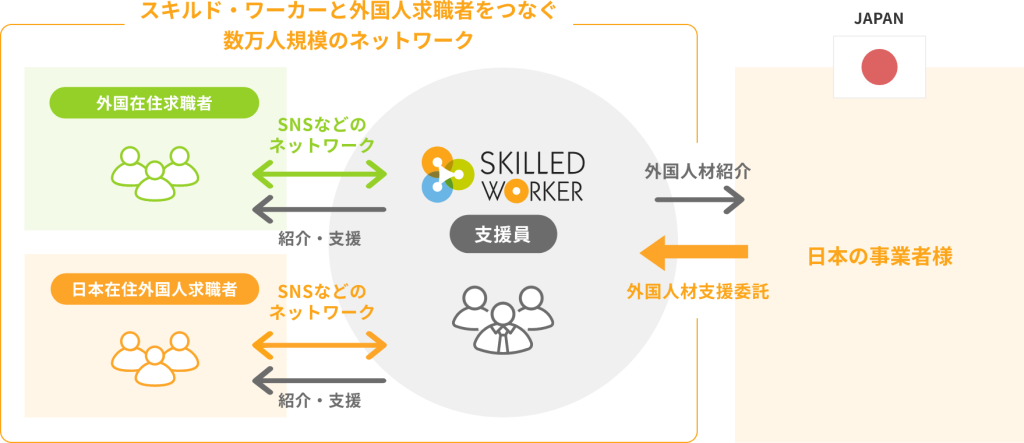

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

特定技能制度とは

特定技能制度とは、2019年4月に新たに施行された外国人の在留資格制度です。本制度の導入により、日本国内で深刻化している中小企業および小規模の事業者における人手不足を補うことが可能になりました。

特定技能制度には1号および2号の2種類があり、日本での就労を希望する場合にはまず特定技能1号を取得する必要があります。特定技能2号は、特定技能1号の修了者が試験に合格すると取得可能となります。

特定技能1号の業種

特定技能1号は、一定の知識や専門性、経験を持つ外国人の就労受け入れを目的としている資格です。

特定技能1号の在留資格を有する外国人は、訓練や育成を受けることなく、日本においてすぐに業務にあたることができる水準であることが求められており、いわば即戦力としての人材である必要があります。

外国人が特定技能1号の在留資格を得るためには、一定以上の日本語能力のみならず、業種ごとに定められた水準をクリアしているかを確認する試験を受けて合格しなければなりません。

特定技能1号にあたる業種は、以下の14の業種となります。

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材産業

- 産業機械製造業

- 電気、電子情報関連産業

- 建設

- 造船、舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

ここからは、特定技能1号にあたるこれらの業種について具体的に解説します。

特定技能1号の業種 「介護」

高齢化社会が進む日本で、人手不足が深刻化し受け入れ件数も増える傾向にあるのが介護の分野となります。

特定技能1号の介護業種では、介護施設における高齢者の入浴や食事、排泄の介助、レクリエーションの支援などの業務を行います。そのほか、夜勤にも対応しますが訪問介護は対象外です。

受け入れ可能施設

- 介護老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 認知症対応型共同生活介護

- 有料老人ホーム

受け入れNG

- 訪問系の介護サービス

- 住居型有料老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅

特定技能1号の介護の在留資格を得るには、特定技能評価試験および国際交流基金日本語基礎テストなどの日本語の能力試験に合格する必要があります。

なお介護福祉士資格を取得するために、日本の介護施設で働いて研修を行い、在留期間が満了となった方や介護福祉士養成施設を修了した方は、技能評価試験と日本語試験は免除されます。

特定技能「介護」についてさらに具体的に検討したい方は、別記事「【完全版】特定技能「介護」受け入れ条件・注意点を解説」をご覧ください。

特定技能1号の業種 「ビルクリーニング」

建物内の清掃を主な業務内容とするのが、特定技能1号のビルクリーニングです。こちらも介護と同様、人手不足の深刻化が問題となっている業種となっています。

ビルクリーニングは、建物やビルの清潔さと整備を担当する仕事であり、最近では国内の労働者不足から外国人労働者の需要が増加しています。厚生労働省データでは、ビルクリーニング分野では5年間で最大37,000人の外国人労働者が受け入れられる予定です。

特定技能を取得するためには、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」の合格と日本語能力テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。これらの条件を満たすことで、日本語でのコミュニケーションが可能で、適切な方法で清掃作業ができる資格が得られます。

業務内容としては、主に建築物衛生法対象のビルやホテルなどの建物内部の清掃を行います。他業種とは違って、高齢者の雇用推進を行っている点が主な特徴です。

特定技能1号の業種 「素形材産業」

金属などから形を作り出し組立産業に供給する素形材産業も、現状、人手不足が深刻化している業種です。

素形材産業分野で外国人を雇用する場合、製造分野特定技能1号評価試験の合格が必要です。この試験は業種ごとに13種に分かれ、それぞれの業種における加工や設備保全などの技術が上長の指導または自発的に行えるレベルかどうかを評価します。具体的な業務としては、鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全が主となります。

特定技能人材の受け入れ企業は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に参加する必要があります。この組織は、経済産業省、法務省、地方自治体と協力し、「製造業3分野」(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)からなり、特定技能人材の円滑で公平な受け入れを促進するための機関です。参画法人は協議・連絡会の指導に従う必要があり、報告や資料提出、意見報告、現地調査への協力要請に応じることが求められます。

特定技能1号の業種 「産業機械製造業」

産業機械製造業はほかの特定技能1号の業種と同様、人手不足に苦しんでいる業種です。

外国人が産業機械製造業分野で雇用される場合、製造分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。

この試験は業種ごとに13種に分かれ、各業種の加工や設備保全などの技術が上長の指導または自発的に行えるレベルかどうかを評価します。ただし、「産業機械製造業」の分野においては、特定技能人材の受け入れ可能な業種は「日本標準産業分類」の分野に対応する10業種に限られます。

主に鋳物・塗装・仕上げ・溶接・鉄鋼・機械検査・鍛造・鉄工・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工業板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電気機器組み立て・電子機器組み立て・金属プレス加工などの業務を行います。

特定技能1号の業種 「電気・電子情報関連産業」

インフラ整備や生産財供給を主とする電気・電子情報関連産業も、特定技能1号の対象となる業種です。

電気・電子情報関連産業には、機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接などの業務区分があります。

これらの業務のほか、原材料・部品の調達や搬送作業、クレーンやフォークリフトなどの運転作業などの関連業務も、外国人労働者が従事できます。

特定技能1号の業種「建設」

技術者の高齢化が進む建設業でも、人手不足は深刻な問題となっています。

建設業の対象業務は、型枠施工・土工・内装仕上げや表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手などがあります。

さらに2020年以降、建築大工・建築板金・配管・保温保冷・ウレタン断熱・海洋土木工などの業務も新たに追加されました。

特定技能1号の業種 「造船・舶用工業」

造船・舶用工業も、高齢化が進んでいることや若者の流入が少ないことを背景に、人手不足が深刻化しています。

特定技能1号に該当する主な業務には、溶接・塗装・仕上げ・鉄工・機械加工・電気機器組み立てがあり、業務区分ごとに試験を受ける必要があります。

特定技能1号の業種 「自動車整備」

自動車整備業は、自動車の日常点検整備や定期点検整備のほか、分解整備が主たる業務内容となります。

労働者に求められるスキル水準としては、自動車の定期点検整備や分解整備を一人で行えることとされています。

特定技能1号の業種 「航空」

航空業界でも、人材の確保が急務となっています。

航空における業務内容は、地上走行支援業務、手荷物や貨物取扱業務等を行う空港グランドハンドリングのほか、エンジンオイルの確認などの機体・装備品などの整備業務等を行う航空機整備が主となっています。

特定技能1号の業種 「宿泊」

コロナ禍ではあるものの、日本を訪問する外国人観光客の受け入れが再開されている今、宿泊業も人材の確保が必要な業種です。宿泊業の業務内容は、宿泊施設でのフロントや企画・広報業務、接客およびレストランサービスなどの宿泊サービスが主となります。

特定技能1号の業種 「農業」

ほかの業種と同様に農業も人材不足が深刻化しており、特定技能のほか技能実習生なども含めて農業での外国人労働者の積極的な受け入れを行っている現状があります。

農業の対象職種は、耕種農業(施設園芸や畑作・野菜、果樹への従事)の畜産農業(養鶏・養豚・酪農)となり、それぞれで特定技能試験が用意されています。

特定技能1号の業種 「漁業」

技能実習生を中心とした外国人の雇用拡大を図ってきた漁業ですが、特定技能の業種となったことによってさらなる人材確保に期待が寄せられています。

漁業の業種は、漁業と養殖業の2種類に分けられます。漁業では漁具の製作や補修、水産動植物の探索、漁具や漁労機械の操作、水産動植物の採捕、魚獲物の処理や保蔵、安全衛生の確保を行います。

また養殖業では、養殖資材の制作・補修・管理のほか、養殖業水産動植物の育成管理、養殖業水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保を実施します。

特定技能1号の業種 「飲食料品製造業」

加工食品や飲料水の製造業務を主とする飲食料品製造業は、日本国内での需要も高まっている傾向にある業種となります。

飲食料品製造業では、飲食料品(種類を除く)の製造や加工、安全衛生などの業務を実施します。

特定技能1号の業種 「外食業」

ほかの特定技能1号の業種と同様、人手不足に悩む外食業においても積極的な海外の人材採用が進んでいます。

外食業の業務内容は飲食物の調理のほか、接客や店舗管理などの外食業全般に関わる業務を実施します。食堂やレストランのほか、喫茶店やカフェ、ファーストフード店、テイクアウトの専門店、宅配専門店などさまざまな店が対象となります。

特定技能2号の業種

特定技能2号の職種は、特定技能1号と比べ、より高い技術水準が求められます。

特定技能2号を取得するには、長期にわたる実務経験をもとに身につけた熟練の技術があることはもちろん、所轄の省庁が定めた技能試験に合格する必要があります。

2022年現在、特定技能2号の業種は、建設業と造船・舶用工業となっており、2業種以外は特定技能の在留資格での外国人材の受け入れはできません。

なお、特定技能2号の通算在留期限は無期限となっています。要件を満たせば配偶者や子などの家族の帯同も可能となります。

特定技能2号の業種「設業」

建設業において、型枠施工や土工、内装仕上げ・表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、とび、鉄筋継手、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、海洋土木工、吹付ウレタン断熱などの業務が特定技能2号の対象となっています。

特定技能2号の資格自体は、特定技能1号を取得している人であれば技能試験を利用しての取得が可能となります。ただし、難易度の高い試験となっているため、実際に資格取得できる人数はそれほど多くないとみられています。

特定技能2号の業種 “造船・舶用工業”

特定技能2号の造船・舶用工業では、溶接、塗装、仕上げ、鉄工、機械加工、電気機器組み立てが主な業務となっています。

昨今、造船・舶用工業の分野においては少子高齢化などが理由となり、日本人就労者の確保が難しい状況となっていますが、外国人労働者についてもあまり多くの就労人数が見込めていない状態です。

なお特定技能2号の造船・舶用工業には、技能試験が導入されています。

特定技能1号への追加が検討されている業種

2023年現在、特定技能1号には14業種が認められていますが、以下に記載している業種の追加も新たに検討されています。

- コンビニ

- トラック運転や配達荷物の仕分け

- 産業廃棄物処理

ここからは、特定技能1号に追加検討されている3つの業種の状況について紹介します。

特定技能1号へ追加検討されている「コンビニ」

特定技能1号へのコンビニの追加に関しては2013年頃から検討が進められていましたが、現状では保留の状態となっています。

コンビニを追加するメリットおよび現状で保留となっている理由は、以下のとおりです。

コンビニを追加するメリット

コンビニを特定技能1号へ業種追加すると、コンビニで働く外国人留学生は就労時間制限を考慮に入れず、働くことが可能となります。

またコンビニは業務内容がマニュアル化されているため、大手コンビニチェーンなどにおいて、海外研修施設で業務を学んだ留学生が、日本国内の店舗で即戦力として働くこともできます。

無人システムの導入(セルフレジなど)もあり、日本語レベルの高くない外国人でも安心して働くことができるようになります。

コンビニを追加することが保留となっている理由

現状、コンビニの特定技能1号への追加は保留となっている理由として、運用の難易度が高い点が挙げられます。フランチャイズで個人事業者や中小企業がコンビニのチェーン店を経営している場合が多く、それらの企業において特定技能精度への理解や遵守が難しいケースがあると考えられているためです。

また時給の支払いとは別に、特定技能資格を持った外国人を雇用するためのコストがかさむ点もコンビニの追加が保留となっている理由となります。特定技能に関する知識が乏しい企業などでは、外部に委託して雇用や支援計画を立てる必要があり、その分コストがかかってしまいやすいのです。

そのほか雇用条件が外国人の希望と合致しない可能性がある点も、特定技能1号への追加が難しくなっている理由と考えられます。

特定技能1号へ追加検討されている「トラック運転や配達荷物の仕分け」

特定技能1号へのトラック運転や配達荷物の仕分けの業種の追加も検討が進められていました。しかし、コンビニと同様に保留となっている現状があります。

トラック運転や配達荷物の仕分けを追加するメリット

現在日本では、高齢化によって長距離の運転が難しいドライバーが増えてきています。特定技能外国人を長距離ドライバーとして雇用すれば、減少傾向にある人材を増やすことができます。

またドライバーの雇用が増加すると、一人ひとりのドライバーの長距離運転の解消にもつながっていくでしょう。

トラック運転や配達荷物の仕分けが保留となっている理由

日本国内で求められている運送サービスのレベルは、世界的に見ても非常に高い水準にあり、特定技能外国人が日本の高いレベルに適応しにくいことが考えられます。

また、外国人が諸外国と比べても複雑で難しい日本の交通ルールを理解した上で、免許を取得することの難易度が高いと考えられており、特定技能1号への追加は現状、保留となっています。

特定技能1号へ追加検討されている産業廃棄物処理」

産業廃棄物処理の業種は、かつてより特定技能1号への追加検討が進められています。しかし、さまざまな理由から業種追加による問題点も多く、保留となっています。

産業廃棄物処理が業種追加されるメリットと保留となっている理由を紹介します。

産業廃棄物処理を追加するメリット

産業廃棄物処理は、業務上で危険が多い業種でもあり、人手が常に足りていない状況です。業種追加により、海外からの人材が増えることで人手不足の解消につながります。

産業廃棄物処理が保留となっている理由

産業廃棄物処理が保留となっている理由に、爆発物などを取り扱う危険などがあり安全性に不安があること、また安全な作業を行う上で必要な、適切に指示や確認内容を伝えられるコミュニケーションスキルの問題があることが挙げられます。

結果として、産業廃棄物処理に雇用できる外国人も少なくなるため、現状では追加が保留とされています。

技能実習から特定技能への移行

技能実習生から特定技能へ移行すると、より長い期間を該当企業にて働いてもらえるため、人手不足に悩む企業にとっては大きなメリットがあります。

ここでは技能実習から特定技能への移行する条件や方法、準備期間や準備する書類などを紹介していきます。

技能実習から特定技能へ移行する条件

技能実習から特定技能へ移行するための条件は、以下の2つです。

◇技能実習から特定技能へ移行するための条件2つ

- 技能実習2号を適切に修了している

- 技能実習の職種や作業内容と特定技能1号の業務に関連性がある

技能実習を適切に問題なく修了し、技能実習の職種や作業内容と特定技能1号との業務の間に関連性が認められたときは、技能試験と日本語試験の免除が可能となります。

また技能実習とは異なる業務を行う場合は、技能実習2号を適切に修了していることが認められていれば日本語試験のみ免除の対象となります。

技能実習から特定技能へ移行可能な分野

技能実習から特定技能へ移行可能な分野は、上述の特定技能1号にあたる14分野が対象となります。

技能実習から特定技能へ移行する方法

技能実習2号から特定技能へ移行する際には、所定の手続きを取る必要があります。以下に大まかな手続きの流れを紹介します。

技能実習2号から特定技能へ移行する方法

- 特定技能外国人と企業が雇用契約を結ぶ

- 1号特定技能外国人の支援計画を策定し、必要であれば登録支援機関と委託契約を締結する

- 受け入れ機関が実施する事前ガイダンスや健康診断を受ける

- そのほか手続きがあれば申請を行う(分野ごと・国ごとの申請など)

- 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請する

上乗せ基準申請などほかの手続きを行わない場合は、通常であれば数ヵ月程度で申請結果を受けとることができます。

移行方法での注意点

技能実習から特定技能へ移行する際、分野ごともしくは国ごとの申請手続きが必要な場合があります。

たとえば分野ごとの申請手続きでは、追加で複数の申請を行わなければならない場合がありますし、国ごとの申請手続きでは、特定技能外国人の本国との間で許可や手続きが必要な場合があります。これらの手続きを行う際には、さまざまな申請や確認が必要ということを理解した上で期間に余裕を持って申請を進める必要があります。

技能実習から特定技能へ移行するメリット

技能実習から特定技能へ移行するメリットには、日本で長期にわたって働いてもらうことができるようになることが挙げられます。

とくに人材の確保に苦しむ特定技能の業種は、技能実習から特定技能へ移行すると、さらに長い期間同じ職場で働いてもらえるというのは、大変ありがたいことといえます。

技能実習から特定技能へ移行するデメリット

技能実習から特定技能へ移行するデメリットとしては、雇用側は賃金を技能実習時より引き上げなければならない点が挙げられます。

特定技能自体、同等の業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払うことが条件となっていますが、技能実習から特定技能へ移行すると、技能実習よりもさらに高い段階の在留資格(経験者)として取り扱わなければなりません。

ほかにも、特定技能へ移行した際には、入管庁への随時届出と定期的な届出をする必要があります。届出を行っていない場合は懲罰の対象となりますので、適切な届出を行うよう、心がけましょう。

技能実習から特定技能へ移行する準備期間や準備する書類

技能実習から特定技能へ移行する準備期間や準備する書類をご説明していきます。

準備期間

出入国在留管理庁によると、自社で雇用している技能実習生を特定技能に切り替えるには、技能実習2号を良好に修了していなければいけません。良好に修了しているとは申請自体は2年10ヵ月以上修了し、かつ以下のいずれかに該当するケースです。

- 技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験に合格している

- 技能実習生に関する評価調書がある

2年10ヵ月を目安として、この時期に技能実習生との交渉を済ませておくことが大切です。技能実習生のなかには、特定技能へ切り替える時期に合わせて他社へ転職を考える方もいます。自社の環境を整えておくことは大切ですが、早い段階で余裕を持って交渉を始めましょう。

特定技能への移行申請を行ってから承認が降りるまでには、数ヶ月を要する可能性もあります。

申請を行う前には、委託登録期間とのやり取りもしなければなりませんし、受け入れ機関としての要件を満たすための体制づくりも必要となります。技能実習から特定技能へ移行する際のスケジュールは、承認まで数ヶ月以上かかることを想定して、ある程度余裕を持って組みましょう。

なお、技能実習の在留期間が修了したものの、特定技能の切り替えが完了するまでに期間が空いてしまうと、国内での滞在は可能ですがその間働くことができません。

準備する書類

技能実習から特定技能へ移行する際、所轄の地方出入国在留管理局や支局に提出する書類を準備する必要があります。必要となる書類については、在留資格変更許可申請と特定技能申請とでは特別異なる点はありません。

以下、準備する書類の一例を紹介します。

- 在留資格変更許可申請書

- 特定技能外国人の報酬に関する説明書

- 特定技能雇用契約書の写し

- 雇用条件書の写し

- 事前ガイダンスの確認書

- 支払費用の同意書および費用明細書

- 徴収費用の説明書

- 特定技能外国人の履歴書

これらに加えて申請の際に、パスポートおよび在留カードの提示が求められます。なお、必要書類一式の詳細な情報は、以下のページにて紹介されています。

特定技能制度を利用するなら、登録支援機関への依頼がおすすめ

受入れ機関は特定技能外国人を雇用するために行政機関が決めた支援を特定技能外国人へ行わなければなりません。

支援内容は10項目に大別され、それぞれは更に義務的支援と任意的支援と呼ばれるという支援内容に分類されます。義務的支援は必ず行わなければならない支援で、任意的支援は必須ではないが奨励される支援です。

特定技能外国人への支援は多岐にわたります。そのため受入れ機関にとってハードルが高くなってしまう要因の一つでもあります。

そのため特定技能外国人への支援は、登録支援機関へ委託することが推奨されます。登録支援機関とは特定技能外国人を雇うに当たって、必要となる基準や義務をサポートする役割を持っています。

株式会社リクルーティング・デザインでは、現地での人材採用から出入国の手続き、最大70種類にも及ぶ行政書類の作成、受け入れ後の支援計画まで、ワンストップでサポートする『特定技能外国人採用支援』を行っております。

すでに登録された外国人材は500名以上。日本語ができる外国人スタッフが、外国人材と企業の架け橋となって、特定技能制度の活用をサポートします。

外国人材採用に初めて挑戦する企業様、採用に不安を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。リクルートトップパートナーとして30年培ってきた採用ノウハウで、安定した外国人材の採用を支援します。

特定技能制度を上手に利用して人材不足の問題を解決しよう

日本国内で問題となっている人材不足を解決する手段として、特定技能制度を利用した人材の確保が多くの企業で検討されています。

特定技能1号の在留資格を有する外国人を雇用することで、即戦力としての人材受け入れもできるようになるでしょう。

また技能実習2号を修了している外国人は、特定技能への移行も可能となります。ただし技能実習の職種によっては、特定技能の対象職種になっていない場合もありますので注意してください。

なお技能実習から特定技能に移行する際には、準備期間や申請書類も必要ですので、その点も見越した申請を進めましょう。

ぜひ、本記事で紹介した特定技能制度を上手に活用し、人材不足の問題解決を目指してみてはいかがでしょうか。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。