実務者研修受講生増加中です!意欲を持って学ぼう

ごあいさつ

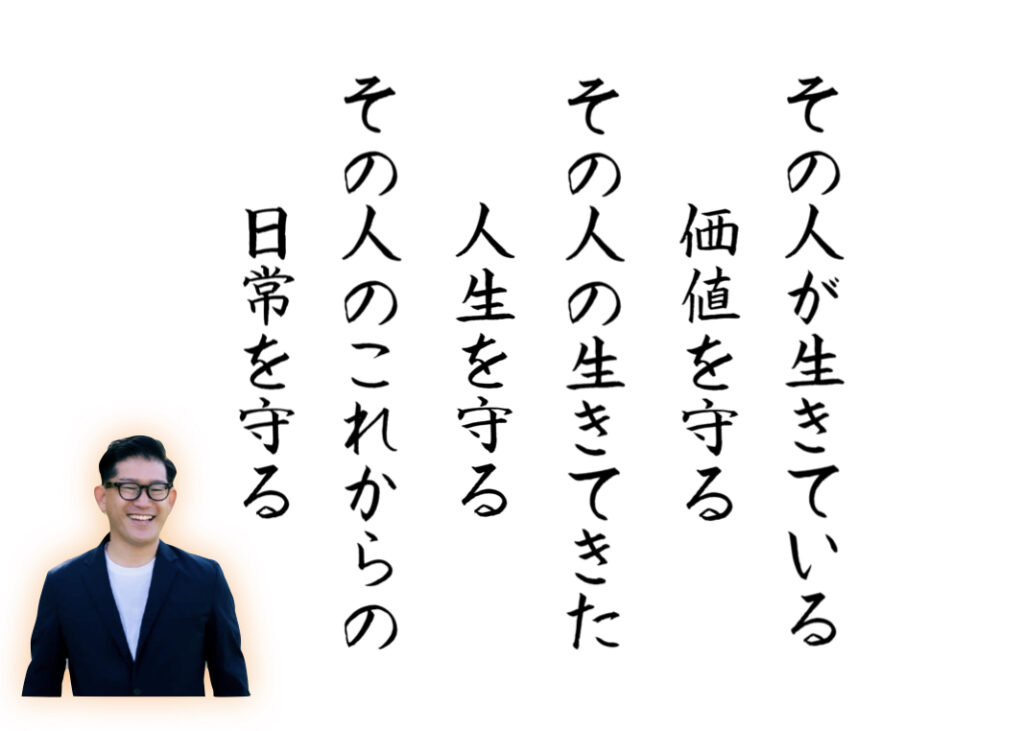

読者の皆さん、こんにちは。介護特定技能研修講師・主任ケアマネジャーの田端です。

今月もこのコラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

外国人材の「戦力化」と「定着」に向けて、皆さまの参考となれば幸いです。

急に湿度も気温も高い時期に入り、体調管理も難しくなる中、現場の職員や利用者様への細やかな配慮が求められる季節となりました。

そんな中でも、特定技能外国人の皆さんが日々奮闘し、学び、成長を続けている姿には心を打たれます。

実務者研修への挑戦、増加中です!

今年度に入り、特定技能外国人が実務者研修に挑戦する動きが目立っています。

これは「将来的に介護福祉士を目指したい」「より専門的な知識を身につけたい」といった意欲の表れであり、受け入れ側としても非常に心強い変化です。

外国人を受け入れてくれるスクールも増えています

実際に私たちの支援している外国人スタッフの中にも、入国から1年〜2年が経過し、現場の基本業務に慣れてきた段階で、「もっとできることを増やしたい」「夜勤にもチャレンジしたい」といった声が増えてきました。

実務者研修の内容は決して簡単ではありませんが、外国人職員が学びを重ねていくことで、業務範囲が広がり、現場の戦力としてさらに安定した人材へと育っていくことが期待されます。

また、実務者研修を通じて日本語の専門用語や介護技術の根拠への理解が深まり、指示待ちではなく「自ら判断して動ける職員」へと変化していく姿も多く見受けられます。

とはいえ、日本語能力の壁はまだまだ大きく、特に「記述式」の課題やレポート作成には苦戦することもあります。

途中で挫折してしまった方もいました…

そうならないためには、受講前の基礎学習支援や学習スケジュールの調整、または職場での応援体制が不可欠です。

人事担当・教育担当の皆様には、受講支援制度や就労時間とのバランス調整など、制度面からのご配慮をお願いできれば幸いです。

認知症介護実践者研修を受講しています

私事ですが、先日より「認知症介護実践者研修(旧:認知症実践者研修)」を受講する機会をいただきました。

これは認知症ケアに関わる職員にとって非常に重要な学びの機会であり、外国人スタッフの教育や専門性向上を促すヒントになる内容が多くありました。

研修では、以下のようなトピックが中心となりました。

- 認知症の種類と症状の理解(中核症状・行動心理症状)

- BPSDへの対応とケアの考え方

- パーソン・センタード・ケアの実践

- アセスメント・個別ケア計画の立案方法

これまで介護の仕事に就いた特定技能外国人に困ったことを訊ねると多くの回答が認知症の方への対応方法でした

これを解決するためにはこの実践者研修で学ぶ「一人ひとりの背景を考えて関わる大切さ」とくに、「怒っている認知症高齢者の背景に“不安”や“悲しみ”があると気づこう」という内容は大変有効と感じています。

外国人職員がこのような研修を受けるには、職場側の理解と協力が欠かせません。

送り出しと受け入れだけで終わらず、「学ぶ機会の提供」「成長の場の共有」が、長期的な定着とモチベーション維持につながります。

在留資格 介護 への移行や介護福祉士国家試験へのチャレンジを見据えた育成戦略の一環として、ぜひ実践的な研修受講もご検討ください。

今後も、介護現場で役立つ情報や、外国人材の育成・定着に関するヒントをお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。